En un anuncio televisivo emitido el 22 de enero de 1984, durante una pausa publicitaria en la retransmisión del tercer cuarto de la Super Bowl, Apple presentó su Macintosh. Fusionando diversos clichés de la CF, el director de aquel corto, Ridley Scott –que ya había firmado por entonces “Alien” (1979) y “Blade Runner” (1982), mostraba a una heroína rubia que, como la Dorothy de “El Mago de Oz”, aparecía en color inserta en un mundo en blanco y negro. Vestida como una atleta con un aura de libertad y formas propias de su sexo resaltadas por un top con el logo de Apple, corría a través de legiones de esclavos rasurados y asexuados extraídos directamente de “Metrópolis” (1927) de Fritz Lang. Se detiene abruptamente frente a una gran pantalla desde la que un Gran Hermano –la representación de IBM- se dirige a las idiotizadas masas con una voz estentórea: “Hoy celebramos el primer aniversario glorioso de las Directivas de Purificación de Información. Hemos creado, por primera vez en la Historia, un jardín de ideología pura en el que cada trabajador puede florecer a salvo de las plagas que atraen los pensamientos contradictorios. Nuestra Unificación del Pensamiento es un arma más poderosa que cualquier flota o ejército de la Tierra. Somos un solo pueblo. Con una voluntad, una determinación, una causa. Nuestros enemigos se hablarán a sí mismos hasta la muerte y los enterraremos con su propia confusión. Nosotros prevaleceremos”.

La muchacha arrojaba un martillo contra la pantalla y ésta reventaba,

bañando al público con una brillante luz y un fuerte viento. El anuncio se

cerraba con la apa rición en pantalla de mensaje simultáneamente locutado: “El

24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh. Y verás por qué 1984 no será

como 1984”. Era una referencia directa, claro, a la distópica novela de George Orwell, que describía un mundo en el que la individualidad había sido

suprimida. La campaña de Apple apelaba a los valores revolucionarios y

subversivos de los hackers ciberpunk. Los ordenadores personales se habían

comercializado en los años 70 del pasado siglo como herramientas, objetos

eminentemente utilitarios. Pero en los 80, se habían convertido ya en algo más,

productos de consumo definidos no sólo por su utilidad profesional sino por el

rición en pantalla de mensaje simultáneamente locutado: “El

24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh. Y verás por qué 1984 no será

como 1984”. Era una referencia directa, claro, a la distópica novela de George Orwell, que describía un mundo en el que la individualidad había sido

suprimida. La campaña de Apple apelaba a los valores revolucionarios y

subversivos de los hackers ciberpunk. Los ordenadores personales se habían

comercializado en los años 70 del pasado siglo como herramientas, objetos

eminentemente utilitarios. Pero en los 80, se habían convertido ya en algo más,

productos de consumo definidos no sólo por su utilidad profesional sino por el

conjunto de esperanzas, ideales y posibilidades que se les había asignado

gracias a la publicidad y la nueva cultura informática.

conjunto de esperanzas, ideales y posibilidades que se les había asignado

gracias a la publicidad y la nueva cultura informática.

Aquel anuncio de 1984 fue seminal en ese cambio al identificar Apple su más reciente ordenador con la ideología del empoderamiento, presentándolo como un arma contra la conformidad y en defensa de la individualidad. Apple se erigió así como la voz del individuo libre en un mundo dominado por poderosas corporaciones (obviando, claro, que ella misma se había convertido en una de esas organizaciones de inmenso poder en todo el globo).

Aquel año fue también el que se ha dado en marcar como inicio más o

menos oficial  del Ciberpunk. Hay cierto debate acerca de quién “inventó”

realmente el Ciberpunk como subgénero. Aunque Bruce Bethke utilizó por primera

vez esa palabra en su cuento del mismo título (1983, “Amazing Science Fiction

Stories”), el mayor consenso al respecto se encuentra alrededor de la

publicación en 1984 de “Neuromante”, la novela de William Gibson, que marcó el

advenimiento de la nueva Nueva Ola de la CF, una yuxtaposición del punk y la

contracultura con la tecnología de última generación.

del Ciberpunk. Hay cierto debate acerca de quién “inventó”

realmente el Ciberpunk como subgénero. Aunque Bruce Bethke utilizó por primera

vez esa palabra en su cuento del mismo título (1983, “Amazing Science Fiction

Stories”), el mayor consenso al respecto se encuentra alrededor de la

publicación en 1984 de “Neuromante”, la novela de William Gibson, que marcó el

advenimiento de la nueva Nueva Ola de la CF, una yuxtaposición del punk y la

contracultura con la tecnología de última generación.

El Ciberpunk, en su sentido más amplio, es hijo de la década de los

ochenta del siglo XX. Los progresos que se estaban realizando en tecnología y,

en particular, en el mundo de la informática, propiciaron por una parte una

renacida fe en las posibilidades que la realidad virtual, el ciberespacio o las

prótesis cibernéticas podrían abrir para la especie humana. Literariamente, el

Ciberpunk fue una respuesta a la creciente divergencia entre las visiones

tradicionales que la CF ofrecía de un futuro que, gracias a esos desarrollos

tecnológicos, parecía estar a la vuelta de la esquina, y un presente

progresivamente más oscuro y distópico.

El Ciberpunk, en su sentido más amplio, es hijo de la década de los

ochenta del siglo XX. Los progresos que se estaban realizando en tecnología y,

en particular, en el mundo de la informática, propiciaron por una parte una

renacida fe en las posibilidades que la realidad virtual, el ciberespacio o las

prótesis cibernéticas podrían abrir para la especie humana. Literariamente, el

Ciberpunk fue una respuesta a la creciente divergencia entre las visiones

tradicionales que la CF ofrecía de un futuro que, gracias a esos desarrollos

tecnológicos, parecía estar a la vuelta de la esquina, y un presente

progresivamente más oscuro y distópico.

En este sentido, el Ciberpunk fue un reducto de rebeldía contra un

optimismo que parecía ajeno a la realidad. Para algunos, este énfasis en

reconocer las complejidades asociadas a los cambios culturales y tecnológicos

era un enfoque sofisticado y riguroso que respetaba la tradición de la CF dura;

para otros, una muestra de  pesimismo, de antihumanismo incluso, una traición a

los valores de la CF.

pesimismo, de antihumanismo incluso, una traición a

los valores de la CF.

Y lo cierto es que el positivismo parecía ausente de los futuros que

imaginaba el Ciberpunk: distópicos, sucios y corruptos en los que la tecnología

servía como herramienta de control y alienación, en los que los usuarios se

conectaban entre sí a través de interfaces con sus equipos domésticos y donde

las fronteras entre lo biológico y lo electrónico, lo humano y lo artificial,

se difuminaba. El Ciberpunk, por  tanto, se caracteriza sobre todo por la

exploración de la cada vez más próxima e incómoda relación entre los humanos y

la tecnología, otorgando en sus narraciones un gran peso a la cibernética, la neurociencia,

la nanotecnología, la inteligencia artificial o el transhumanismo.

tanto, se caracteriza sobre todo por la

exploración de la cada vez más próxima e incómoda relación entre los humanos y

la tecnología, otorgando en sus narraciones un gran peso a la cibernética, la neurociencia,

la nanotecnología, la inteligencia artificial o el transhumanismo.

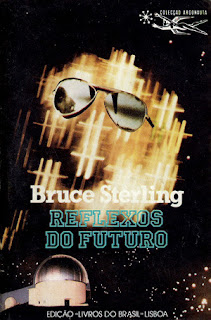

Si “Neuromante” de Gibson fue la puesta de largo del Ciberpunk ante el

gran público, Bruce Sterling ayudó a darle forma y delimitarlo con la antología

“Mirrorshades”. Después de Gibson, Sterling es quizá el escritor americano más

importante dentro del subgénero. A los 23 años publicó su primera novela,

“Involution Ocean” (1978), sobre un grupo de gente que navega por los océanos

de polvo de un planeta arrasado en busca de las criaturas que subsisten bajo la

árida superficie. Su segunda obra larga, “El Chico Artificial” (1980),

prefigura ciertos elementos del ya inminente Ciberpunk. En “Cismatrix” (1985),

describe un conflicto entre los Formistas y los Mecanistas, dos facciones de la

humanidad que existen precariamente en entornos artificiales en el espacio

exterior. A partir de aquí,  se labró un hueco en el efervescente movimiento

cyberpunk con obras como “Islas en la Red” (1988), convirtiéndose en su mayor

difusor y exégeta desde 1983, cuando firmaba bajo seudónimo artículos en el

fanzine “Cheap Truth”, semillero de la nueva corriente.

se labró un hueco en el efervescente movimiento

cyberpunk con obras como “Islas en la Red” (1988), convirtiéndose en su mayor

difusor y exégeta desde 1983, cuando firmaba bajo seudónimo artículos en el

fanzine “Cheap Truth”, semillero de la nueva corriente.

Las novelas se llevan siempre toda la atención de los grandes medios y

la mayoría de los lectores, pero lo cierto es que los cuentos son la savia de

la Ciencia Ficción. En ellos es donde pueden encontrarse algunas de las ideas

más atrevidas y los personajes más carismáticos. “Mirrorshades”, editada por

Bruce Sterling, fue una antología fundamental en la cristalización del Ciberpunk

en la mente de muchos lectores y comentaristas e incluye  una selección de

cuentos firmados por los autores más destacados del subgénero, como William

Gibson, Pat Cadigan, Rudy Rucker, John Shirley o el propio Sterling. Revisar

sus páginas es echar un vistazo al estado de la CF a mediados de los ochenta.

una selección de

cuentos firmados por los autores más destacados del subgénero, como William

Gibson, Pat Cadigan, Rudy Rucker, John Shirley o el propio Sterling. Revisar

sus páginas es echar un vistazo al estado de la CF a mediados de los ochenta.

Como ya habían hecho sus predecesores de la Nueva Ola, los ciberpunks –y especialmente Bruce Sterling, que asumió el rol de portavoz y polemicista del movimiento- volvieron a proclamar que la vieja CF de imperios galácticos y ciencia milagrosa había muerto. En su introducción a “Mirrorshades”, Sterling escribía: “La propia tecnología ha cambiado. Ya no son para nosotros esas gigantescas maravillas que escupían vapor, como la presa Hoover, el Empire State Building o las centrales nucleares. La tecnología de los ochenta se pega a la piel, responde al tacto: los ordenadores personales, los walkman de Sony, el teléfono móvil o las lentes de contacto blandas”.

En ese prólogo, que en realidad es toda una declaración de principios,

Sterling expone las bases del movimiento, planteando la innovadora integración

de la tecnología con la contracultura de los 80 como una revolución dentro de

la CF. Pero a diferencia de sus antecesores de la Nueva Ola, los ciberpunks sí encontraron

dentro del género modelos dignos de estudiar e imitar: Philip K.Dick, Alfred

Bester, John Brunner, John Varley, Samuel R.Delany, Norman Spinrad, Harlan

Ellison, J.G.Ballard…

las bases del movimiento, planteando la innovadora integración

de la tecnología con la contracultura de los 80 como una revolución dentro de

la CF. Pero a diferencia de sus antecesores de la Nueva Ola, los ciberpunks sí encontraron

dentro del género modelos dignos de estudiar e imitar: Philip K.Dick, Alfred

Bester, John Brunner, John Varley, Samuel R.Delany, Norman Spinrad, Harlan

Ellison, J.G.Ballard…

Pero tanto como de sus “padres”, el Ciberpunk es hijo de sus “madres”,

las escritoras feministas de los setenta y ochenta del pasado siglo, como Joanna

Russ, Ursula K. Le Guin, Vonda McIntyre o Joan Vinge. Es más, mientras que la

Nueva Ola deseaba integrar en la CF los valores estilísticos de la literatura

generalista, los ciberpunks compartían con escritores postmodernistas como

William S.Burroughs, Philip K.Dick o Thomas Pynchon una profunda insatisfacción

con las técnicas narrativas convencionales. Y si los escritores de la Nueva Ola

tendían a profesar poco interés o cariño por la tecnología –cuando no eran

abiertamente tecnofóbicos- los escritores ciberpunk  estaban fascinados por los

límites de aquélla… aunque también se mostraban cautelosos respecto a sus

potenciales peligros.

estaban fascinados por los

límites de aquélla… aunque también se mostraban cautelosos respecto a sus

potenciales peligros.

En un artículo publicado en 1984 en el Washington Post y escrito por el editor y crítico Gardner Dozois, se empleó por primera vez el término “ciberpunk” para definir el tipo de ciencia ficción que estaban modelando nuevos autores como William Gibson, Bruce Sterling, Pat Cadigan o Greg Bear. El “ciber” reconocía su compromiso en la exploración de un mundo cibernético en el que los ordenadores y la manipulación de la información conforman no sólo una realidad aparente sino una nueva realidad en sí misma; el “punk” indica una actitud cínica y alienada frente a la Autoridad y el Sistema.

La sonoridad de la palabra y su afortunada unión de términos caló

pronto en el  imaginario popular tanto como descriptor de cierta clase de

narraciones como herramienta de marketing. Sin embargo, como demuestra la amplia

variedad del material incluido en “Mirrorshades” y con el que Sterling

pretendía delimitar el nuevo territorio que había reclamado para el Ciberpunk,

éste no tenía la coherencia que podría suponerse.

imaginario popular tanto como descriptor de cierta clase de

narraciones como herramienta de marketing. Sin embargo, como demuestra la amplia

variedad del material incluido en “Mirrorshades” y con el que Sterling

pretendía delimitar el nuevo territorio que había reclamado para el Ciberpunk,

éste no tenía la coherencia que podría suponerse.

Sterling recopiló doce cuentos de once autores diferentes que él estimó representativos del subgénero y, además, no tan conocidos como otros ya incluidos en otras antologías. Algunos son inmediatamente reconocibles como Ciberpunk gracias a su tema, atmósfera y tono; pero otros necesitan de más esfuerzo e imaginación para encajarlos en aquél.

“El Continuo de Gernsback” (1981), primer trabajo publicado de William

Gibson, es un cuento cuya plena comprensión y disfrute requiere del lector un

conocimiento previo de la historia de la ciencia ficción. Un fotógrafo

encargado por su revista de encontrar  ejemplos de arquitectura futurista de los

años treinta, empieza a experimentar delirios en los que entra a formar parte

de un mundo elaborado con los sueños que ayudaron a dar forma a esos edificios.

Se trata de una aproximación iconoclasta y postmodernista a esas antiguas

visiones de un futuro poblado de enormes zeppelines, superautopistas, coches

voladores, ciudades utópicas y humanos perfectos, que nos recuerda lo

absurdamente optimista que fueron los escritores, artistas y diseñadores de

principios de siglo, incapaces de predecir cómo iba a ser realmente nuestro

mundo tan sólo unas décadas después. Cuando los “fantasmas semióticos”

convocados por esa CF invaden la realidad del protagonista, la única forma de

borrar esos sueños muertos de un futuro perfecto es sumergirse en la sórdida

cultura popular contemporánea.

ejemplos de arquitectura futurista de los

años treinta, empieza a experimentar delirios en los que entra a formar parte

de un mundo elaborado con los sueños que ayudaron a dar forma a esos edificios.

Se trata de una aproximación iconoclasta y postmodernista a esas antiguas

visiones de un futuro poblado de enormes zeppelines, superautopistas, coches

voladores, ciudades utópicas y humanos perfectos, que nos recuerda lo

absurdamente optimista que fueron los escritores, artistas y diseñadores de

principios de siglo, incapaces de predecir cómo iba a ser realmente nuestro

mundo tan sólo unas décadas después. Cuando los “fantasmas semióticos”

convocados por esa CF invaden la realidad del protagonista, la única forma de

borrar esos sueños muertos de un futuro perfecto es sumergirse en la sórdida

cultura popular contemporánea.

En “Ojos de Serpiente” (1986), de Tom Maddox, un piloto

cibernéticamente modificado por el gobierno para combatir en una guerra que

nunca tuvo lugar, empieza a sufrir las consecuencias sobre su cordura de la

implantación en su cerebro de una inteligencia artificial. Desesperado y sin

apoyo oficial, encuentra un  empleo a sueldo de una siniestra compañía que tiene

su base en una estación orbital y que se aprovecha de sus peculiares

capacidades de una forma que él no desea.

empleo a sueldo de una siniestra compañía que tiene

su base en una estación orbital y que se aprovecha de sus peculiares

capacidades de una forma que él no desea.

“Rock On” (1984), de Pat Cadigan (la única escritora de esta antología), es un un homenaje al rock clásico ambientado en un futuro en el que los yonkis experimentan fantasías musicales conectándose a los recuerdos de los ancianos que vivieron cuando aquella música aún era popular. Un cuento delirante pero muy menor que bien podría ser un preludio de la novela “Synners” (1991), de la misma autora.

En “Cuentos de Houdini” (1981), de Rudy Rucker, un mago escapista es seguido por un equipo de televisión que le propone un desafío tras otro, cada vez más imposibles. No acabo de entender el criterio que siguió Sterling para incluirlo en esta compilación Ciberpunk, porque más parece una narración –muy breve, además- de algo que podríamos llamar fantasía psico-histórica.

“Los Chicos de la Calle 400” (1983), de Marc Laidlaw, nos presenta un

escenario postapocalíptico tras una invasión extraterrestre. El gobierno, las

instituciones y las ciudades han colapsado y las bandas urbanas se enfrentan

entre ellas y contra grandes gigantes metálicos. Más que una narración, es la

descripción de una ciudad arrasada por la guerra, tan surrealista a su manera

como el cuento anterior de Rucker, pero con un hilo más coherente y una prosa

más digerible que la del relato de Cadigan.

“Los Chicos de la Calle 400” (1983), de Marc Laidlaw, nos presenta un

escenario postapocalíptico tras una invasión extraterrestre. El gobierno, las

instituciones y las ciudades han colapsado y las bandas urbanas se enfrentan

entre ellas y contra grandes gigantes metálicos. Más que una narración, es la

descripción de una ciudad arrasada por la guerra, tan surrealista a su manera

como el cuento anterior de Rucker, pero con un hilo más coherente y una prosa

más digerible que la del relato de Cadigan.

“Solsticio” (1985), de James Patrick Kelly, está protagonizada por

Tony Cage, un gurú mundial del diseño de drogas sintéticas. Mientras busca los

químicos psicoactivos que produzcan los efectos más sublimes posible en su

nueva invención, ha de lidiar con el paso a la madurez de su hija-clon, Wynne. Se

trata de un cuento bien estructurado que alterna flashbacks de la historia de

Stonehenge (lugar de resonancia mítica donde va a tener lugar, en el momento

presente de la acción, una  suerte de festival multitudinario), fragmentos de la

vida pasada de Tony y sus desvelos en el presente para recuperar a Wynne de las

manos de su actual pretendiente. Es una de las historias más largas de la

antología y examina más profundamente de lo que Gibson hizo nunca los efectos

de las drogas tanto en el individuo como en la sociedad.

suerte de festival multitudinario), fragmentos de la

vida pasada de Tony y sus desvelos en el presente para recuperar a Wynne de las

manos de su actual pretendiente. Es una de las historias más largas de la

antología y examina más profundamente de lo que Gibson hizo nunca los efectos

de las drogas tanto en el individuo como en la sociedad.

En “Petra” (1982), de Greg Bear, se nos presenta otra fantasía disfrazada de ciencia ficción. Tras el gran desastre que supuso la Muerte de Dios, las reglas que rigen la realidad han sido revocadas. Los sueños y las pesadillas pueden hacerse reales y las estatuas de piedra de la catedral que está en el centro de la narración, ya sean gárgolas o santos, pueden cobrar vida, apareándose con los humanos para producir criaturas híbridas.

“Hasta que nos Despierten Voces Humanas” (1984), de Lewis Shiner. El

trabajador de una compañía y su mujer están de vacaciones en Belize cuando, un

día en el que él está practicando submarinismo, fotografía una extraña figura.

Al revelar la foto, se encuentra metido de cabeza en un secreto que va a

cambiar su vida para siempre. Entretenido, pero no particularmente notable.

“Hasta que nos Despierten Voces Humanas” (1984), de Lewis Shiner. El

trabajador de una compañía y su mujer están de vacaciones en Belize cuando, un

día en el que él está practicando submarinismo, fotografía una extraña figura.

Al revelar la foto, se encuentra metido de cabeza en un secreto que va a

cambiar su vida para siempre. Entretenido, pero no particularmente notable.

“Zona Libre” (1985), de John Shirley, presentada aquí como una novela

corta, es en realidad un extracto de su novela “Eclipse” (1985). Mientras que

otros cuentos de esta colección no se ajustan claramente a los parámetros hoy

asumidos como propios del Ciberpunk, no hay duda de que la contribución de

Shirley pertenece a ese sugbénero. La historia está ambientada en 2017, en una

isla artificial de la costa de Marruecos llamada Zona Libre. Un viejo rockero

en horas bajas busca un propósito para su vida mientras lidia con los egos que

están destruyendo su banda. Antes de que sus compañeros abandonen y se vendan a

la industria de la música electrónica, les convence para dar un último

concierto de puro rock and roll. Tras la actuación y por mera casualidad, s e

verá involucrado en una gran conspiración internacional que le mostrará el

camino a seguir en el futuro. Aunque la historia se queda a medias, “Zona

Libre” es quizá uno de los mejores y más puros ejemplos de Ciberpunk de toda

esta selección: rockeros, drogas, individuos marginales, corporaciones

siniestras con asesinos en plantilla, una ciudad sin ley…

e

verá involucrado en una gran conspiración internacional que le mostrará el

camino a seguir en el futuro. Aunque la historia se queda a medias, “Zona

Libre” es quizá uno de los mejores y más puros ejemplos de Ciberpunk de toda

esta selección: rockeros, drogas, individuos marginales, corporaciones

siniestras con asesinos en plantilla, una ciudad sin ley…

“Stone Vive” (1985), de Paul Di Filippo es otro cuento de corte netamente ciberpunk y una de las mejores historias de este libro. A un pobre hombre ciego que vive en los estratos más bajos de la sociedad se le presenta la oportunidad de su vida. Un misterioso patrocinador le somete a cirugía para que recobre la vista y luego lo acomoda lujosamente para que desempeñe una original misión. Intencionadamente o no, Greg Egan tomaría prestada esta premisa para su novela “El Instante Aleph” (1995).

“Estrella Roja, Órbita Invernal” (1983), de Bruce Sterling y William

Gibson, es quizá la contribución más floja a esta antología, sobre todo teniendo

en cuenta el peso de sus autores. Ambientada en la estación orbital soviética

“Cosmogrado” –una serie de Salyuts interconectados y divididos en una zona

militar y otra civil-, uno de sus más veteranos ocupantes, un astronauta

legendario pero ya muy viejo para rehacer su vida en la Tierra, sufre una

crisis existencial cuando se le informa de que el gobierno ha decidido

desmantelar la instalación

“Estrella Roja, Órbita Invernal” (1983), de Bruce Sterling y William

Gibson, es quizá la contribución más floja a esta antología, sobre todo teniendo

en cuenta el peso de sus autores. Ambientada en la estación orbital soviética

“Cosmogrado” –una serie de Salyuts interconectados y divididos en una zona

militar y otra civil-, uno de sus más veteranos ocupantes, un astronauta

legendario pero ya muy viejo para rehacer su vida en la Tierra, sufre una

crisis existencial cuando se le informa de que el gobierno ha decidido

desmantelar la instalación

“Mozart con Gafas de Espejo” (1985), de Bruce Sterling y Lewis Shiner,

aunque  estrictamente hablando sea una historia de viajes en el tiempo, es uno

de los mejores cuentos de “Mirrorshades” y una de esas raras ocasiones en que

la colaboración entre dos autores consigue extraer lo mejor de ambos. El

protagonista trabaja para una compañía que obtiene recursos naturales y objetos

valiosos de los pasados de realidades alternativas (cada vez que se viaja hacia

atrás en el tiempo, se forma una nueva línea temporal, haciendo así imposible alterar

la propia). El problema surge cuando en uno de esos siglos XVIII alternativos,

el pueblo se alza en revolución protestanto por la explotación y expolio de su

mundo. Una sátira corrosiva de nuestro propio mundo por la que desfilan

versiones muy divertidas de Mozart, María Antonieta o Thomas Jefferson.

estrictamente hablando sea una historia de viajes en el tiempo, es uno

de los mejores cuentos de “Mirrorshades” y una de esas raras ocasiones en que

la colaboración entre dos autores consigue extraer lo mejor de ambos. El

protagonista trabaja para una compañía que obtiene recursos naturales y objetos

valiosos de los pasados de realidades alternativas (cada vez que se viaja hacia

atrás en el tiempo, se forma una nueva línea temporal, haciendo así imposible alterar

la propia). El problema surge cuando en uno de esos siglos XVIII alternativos,

el pueblo se alza en revolución protestanto por la explotación y expolio de su

mundo. Una sátira corrosiva de nuestro propio mundo por la que desfilan

versiones muy divertidas de Mozart, María Antonieta o Thomas Jefferson.

En último término, “Mirrorshades” no es un tesoro literario sino más

bien una  colección con la que Bruce Sterling define su visión del Ciberpunk y

lo que éste significa para la Ciencia Ficción y para la sociedad como nueva

forma artística. Cada historia presenta un tema, una doctrina, una forma de

expresión literaria, que él interpreta como definitorio del subgénero,

incluyendo sus inclinaciones liberales próximas al anarquismo político: la

contracultura, la alienación, el posthumanismo, el sexo, las drogas, el rock

and roll, los gobiernos y corporaciones tan poderosos como inmorales, Singularidades,

viajes en el tiempo, fantasías medievalizantes, modificaciones cibernéticas,

futurismo, escenarios postapocalipticos… es un revoltijo poco homogéneo que

Sterling intenta unificar a través tanto del mencionado prólogo (quizá, hoy en

día, lo más interesante del libro por cuanto resume perfectamente la historia,

influencias, preocupaciones, temas y aspiraciones del movimiento Ciberpunk)

como de introducciones individuales a cada cuento, glosando la figura de su

autor y encuadrándolo en su propia visión del Ciberpunk.

colección con la que Bruce Sterling define su visión del Ciberpunk y

lo que éste significa para la Ciencia Ficción y para la sociedad como nueva

forma artística. Cada historia presenta un tema, una doctrina, una forma de

expresión literaria, que él interpreta como definitorio del subgénero,

incluyendo sus inclinaciones liberales próximas al anarquismo político: la

contracultura, la alienación, el posthumanismo, el sexo, las drogas, el rock

and roll, los gobiernos y corporaciones tan poderosos como inmorales, Singularidades,

viajes en el tiempo, fantasías medievalizantes, modificaciones cibernéticas,

futurismo, escenarios postapocalipticos… es un revoltijo poco homogéneo que

Sterling intenta unificar a través tanto del mencionado prólogo (quizá, hoy en

día, lo más interesante del libro por cuanto resume perfectamente la historia,

influencias, preocupaciones, temas y aspiraciones del movimiento Ciberpunk)

como de introducciones individuales a cada cuento, glosando la figura de su

autor y encuadrándolo en su propia visión del Ciberpunk.

No se puede decir que haya malas historias en “Mirrorshades”, pero

algunas son solo  regulares y otras, a pesar de las explicaciones de Sterling,

no parecen tener buen encaje en el subgénero en cuestión. Quizá no sean tan

maravillosas y seminales como algunos críticos han querido presentarlas, pero

sí son disfrutables y ofrecen un panorama variado e interesante de parte de la

CF que se estaba realizando a mediados de los ochenta.

regulares y otras, a pesar de las explicaciones de Sterling,

no parecen tener buen encaje en el subgénero en cuestión. Quizá no sean tan

maravillosas y seminales como algunos críticos han querido presentarlas, pero

sí son disfrutables y ofrecen un panorama variado e interesante de parte de la

CF que se estaba realizando a mediados de los ochenta.

E l Ciberpunk cayó en la CF como una bomba, generando acaloradas

discusiones sobre lo que debería o no ser el género así como lo que era el

propio Ciberpunk. Se habló incluso de un movimiento de "Ciencia Ficción

Humanista” que contrarrestaría el supuesto nihilismo postmoderno del recién

nacido. Quizá gracias a contar con un portavoz tan elocuente como Bruce

Sterling y un escritor tan exitoso como William Gibson, el Ciberpunk atrajo

durante los años ochenta una cantidad desproporcionada de atención por parte de

los estudiosos del género, que ofrecieron una conveniente pero quimérica imagen

de unidad en detrimento de escritores tanto o más innovadores que se resistían

a la categorización. Octavia Butler, Connie Willlis, Karen Joy Fowler, Pat

Murphy, Kim Stanley Robinson, John Kessel, Nancy Kress, Lucius Shepard, Greg

Bear u Orson Scott Card, por nombrar sólo unos pocos de los entonces más

jóvenes y destacados, fortalecieron y modelaron la CF de los ochenta tanto como

el Ciberpunk.

l Ciberpunk cayó en la CF como una bomba, generando acaloradas

discusiones sobre lo que debería o no ser el género así como lo que era el

propio Ciberpunk. Se habló incluso de un movimiento de "Ciencia Ficción

Humanista” que contrarrestaría el supuesto nihilismo postmoderno del recién

nacido. Quizá gracias a contar con un portavoz tan elocuente como Bruce

Sterling y un escritor tan exitoso como William Gibson, el Ciberpunk atrajo

durante los años ochenta una cantidad desproporcionada de atención por parte de

los estudiosos del género, que ofrecieron una conveniente pero quimérica imagen

de unidad en detrimento de escritores tanto o más innovadores que se resistían

a la categorización. Octavia Butler, Connie Willlis, Karen Joy Fowler, Pat

Murphy, Kim Stanley Robinson, John Kessel, Nancy Kress, Lucius Shepard, Greg

Bear u Orson Scott Card, por nombrar sólo unos pocos de los entonces más

jóvenes y destacados, fortalecieron y modelaron la CF de los ochenta tanto como

el Ciberpunk.

Cinco años después de su eclosión, el Ciberpunk había evolucionado

desde un  movimiento difuso a una sensibilidad ampliamente compartida más allá

de sus límites iniciales. Entre los escritores que se vieron influenciados –que

no limitados- por tal sensibilidad podemos citar, entre otros muchos, a

K.W.Jeter, Michael Swanwick, Tom Maddox, George Alec Effinger, Lucius Shepard o

Neal Stephenson. Sin embargo, la influencia del Ciberpunk en la CF y la cultura

popular va más allá de cualquier lista de escritores, por muy larga que ésta

sea. Su visión de un futuro posthumano y distópico ha permeado toda la

superestructura de la CF en todos sus formatos, fosilizándose demasiado

frecuentemente en una fórmula predecible, un mundo prefabricado adoptado por

muchos escritores con poca imaginación.

movimiento difuso a una sensibilidad ampliamente compartida más allá

de sus límites iniciales. Entre los escritores que se vieron influenciados –que

no limitados- por tal sensibilidad podemos citar, entre otros muchos, a

K.W.Jeter, Michael Swanwick, Tom Maddox, George Alec Effinger, Lucius Shepard o

Neal Stephenson. Sin embargo, la influencia del Ciberpunk en la CF y la cultura

popular va más allá de cualquier lista de escritores, por muy larga que ésta

sea. Su visión de un futuro posthumano y distópico ha permeado toda la

superestructura de la CF en todos sus formatos, fosilizándose demasiado

frecuentemente en una fórmula predecible, un mundo prefabricado adoptado por

muchos escritores con poca imaginación.

“Mirrorshades” fue un manifiesto, una declaración de principios y una

apropiación de territorio conceptual. Con el tiempo, el pequeño núcleo de los

autores que co nformaron el movimiento se dispersó en distintas direcciones. El

Ciberpunk vino, vio y venció… para luego abandonar el campo de batalla. Nacido

entre la expectación y la polémica, el subgénero pasó velozmente de su juventud

rebelde y contestataria a la respetabilidad y la integración en el sistema. Fue

simultáneamente más y menos de lo que nadie había imaginado: más el emblema de

una convergencia cultural que rápidamente traspasó las fronteras tradicionales

de la CF; y menos un nuevo e inmenso océano de posibilidades que un breve

tsunami que surge del mar ya existente, bambolea algunas embarcaciones y arrasa

parte de la costa antes de diluirse y volver a su ser.

nformaron el movimiento se dispersó en distintas direcciones. El

Ciberpunk vino, vio y venció… para luego abandonar el campo de batalla. Nacido

entre la expectación y la polémica, el subgénero pasó velozmente de su juventud

rebelde y contestataria a la respetabilidad y la integración en el sistema. Fue

simultáneamente más y menos de lo que nadie había imaginado: más el emblema de

una convergencia cultural que rápidamente traspasó las fronteras tradicionales

de la CF; y menos un nuevo e inmenso océano de posibilidades que un breve

tsunami que surge del mar ya existente, bambolea algunas embarcaciones y arrasa

parte de la costa antes de diluirse y volver a su ser.

¡Excelente artículo, como es usual, Manuel! Hace poco conseguí esta antología (la cual cuenta con una sola edición en español, de parte de Siruela, lo cual no deja de ser llamativo siendo una antología con tanto renombre) y debo echármele encima, pero otras lecturas se le han puesto en el medio.

ResponderEliminar