Aunque la formula de CF+Acción fue la predominante en

el cine del género a comienzos de los 90 del pasado siglo, se produjo un

desarrollo tecnológico que lo marcó de forma indeleble a partir de ese momento:

los CGI o Computer Generated Images, que, a finales de la década, culminarían

para maravilla de todos los aficionados en “Matrix” (1999).

Sin embargo, los gráficos por ordenador no eran nada nuevo.

Se habían empezado a utilizar en los años 70 y de manera particularmente intensa

y llamativa en “Tron” (1982). Pero a comienzos de los 90, los magos de la

informática los perfeccionaron lo suficiente como para ir más allá de la

creación de entornos virtuales y hacerlos  interactuar con los personajes de

carne y hueso. Esto sucedió en “Terminator 2” (1991), cortesía de James

Cameron, quien utilizó los ordenadores para conseguir que el cuerpo del

androide T-1000 (interpretado por Robert Patrick) se convirtiera en líquido o

metamorfoseara sus brazos en afiladas varas de metal. Los efectos dispararon el

coste de la película a los 100 millones de dólares pero al público le encantó.

Sólo dos años más tarde, Spielberg dio otro paso de gigante creando dinosaurios

digitales totalmente creíbles en “Parque Jurásico” (1993).

interactuar con los personajes de

carne y hueso. Esto sucedió en “Terminator 2” (1991), cortesía de James

Cameron, quien utilizó los ordenadores para conseguir que el cuerpo del

androide T-1000 (interpretado por Robert Patrick) se convirtiera en líquido o

metamorfoseara sus brazos en afiladas varas de metal. Los efectos dispararon el

coste de la película a los 100 millones de dólares pero al público le encantó.

Sólo dos años más tarde, Spielberg dio otro paso de gigante creando dinosaurios

digitales totalmente creíbles en “Parque Jurásico” (1993).

Con los ordenadores recreando cada vez más fielmente

la realidad era solo cuestion de tiempo que los cineastas utilizaran efectos

digitales para romper el modelo físico del mundo real y reconstruirlo a imagen

y semejanza de las computadoras. Pero antes de que ello sucediera en “Matrix”,

el cine Ciberpunk ya proponía ideas sobre la fusión de hombre y máquina. Aunque

no es un clásico ni el mejor representante del subgénero (“Ghost in the Shell”

es del mismo año y es infinitamente superior), “Johnny Mnemonic” sí fue uno de

sus films pioneros.

Pero retrocedamos un poco más en el tiempo y cambiemos

además de campo. En 1984, William Gibson se dio a conocer mundialmente gracias

a su novela “Neuro mante”, con la que ganó los premios Hugo, Nebula y Philip K.

Dick; una hazaña inédita, sobre todo teniendo en cuenta que era su novela de

debut. Ya antes de que publicara sus siguientes dos libros con los que completó

la Trilogía del Sprawl o Ensanche (“Conde Zero”, 1986; y “Mona Lisa Overdrive”,

1988), Gibson se había convertido en una figura de culto. Aunque la paternidad

de los subgéneros y estilos siempre es discutible, popularmente se le alzó como

creador del Ciberpunk, término acuñado por el editor de CF Gardener Dozois y

con el que se hacía referencia a un futuro que ni era utópico ni distópico sino

una extrapolación magnificada y congestionada de nuestro presente dominada por

el consumismo, las grandes corporaciones y la electrónica.

mante”, con la que ganó los premios Hugo, Nebula y Philip K.

Dick; una hazaña inédita, sobre todo teniendo en cuenta que era su novela de

debut. Ya antes de que publicara sus siguientes dos libros con los que completó

la Trilogía del Sprawl o Ensanche (“Conde Zero”, 1986; y “Mona Lisa Overdrive”,

1988), Gibson se había convertido en una figura de culto. Aunque la paternidad

de los subgéneros y estilos siempre es discutible, popularmente se le alzó como

creador del Ciberpunk, término acuñado por el editor de CF Gardener Dozois y

con el que se hacía referencia a un futuro que ni era utópico ni distópico sino

una extrapolación magnificada y congestionada de nuestro presente dominada por

el consumismo, las grandes corporaciones y la electrónica.

Hay muchas cosas que diferencian al ciberpunk de otros

subgéneros de la CF pero la que más destaca son sus raíces en el género negro;

de ahí sus protagonistas de moralidad ambigua y una visión poco edificante de

la sociedad y la natu raleza humanas. Como en las historias de detectives de los

años 30 y 40 del pasado siglo, el ciberpunk pone la atención en los problemas,

desafíos y peligros del mundo real, aunque todo ello se salpique de abundante

acción. Ello explica que que las corporaciones todopoderosas y la

sobreabundancia y sobredependencia de la tecnología sean tan omnipresentes en

el subgénero: se trata tan sólo de extrapolar la tendencia de las últimas

décadas hasta el extremo, pero sin abandonar del todo el sustento de la

realidad del presente.

raleza humanas. Como en las historias de detectives de los

años 30 y 40 del pasado siglo, el ciberpunk pone la atención en los problemas,

desafíos y peligros del mundo real, aunque todo ello se salpique de abundante

acción. Ello explica que que las corporaciones todopoderosas y la

sobreabundancia y sobredependencia de la tecnología sean tan omnipresentes en

el subgénero: se trata tan sólo de extrapolar la tendencia de las últimas

décadas hasta el extremo, pero sin abandonar del todo el sustento de la

realidad del presente.

Ese realismo, combinado con la imaginación propia de

la CF, es lo que para muchos hacen del ciberpunk algo tan vital y atractivo. Es

harto conocido el adagio de Arthur C.Clarke: “Cualquier tecnología lo

suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. Pero antes de que esa

avanzada tecnología se convierta en magia, existe una delgada línea en la que

parece maravillosa, casi fantástica, pero todavía plausible.

Ese realismo, combinado con la imaginación propia de

la CF, es lo que para muchos hacen del ciberpunk algo tan vital y atractivo. Es

harto conocido el adagio de Arthur C.Clarke: “Cualquier tecnología lo

suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. Pero antes de que esa

avanzada tecnología se convierta en magia, existe una delgada línea en la que

parece maravillosa, casi fantástica, pero todavía plausible.

Gibson y el ciberpunk en general siempre han sido un

caramelo para los guionistas cinematográficos. Sus relatos están escritos con

un estilo denso y visual, una imaginería atractiva y un panorama fragmentado

que parecen pensados para llevarse a la pantalla. Sus tramas son más bien un

complemento a un lienzo lleno de texturas y brillos que, a su vez, sólo es la

punta del iceberg de un mundo complejo y fascinante que se extiende más allá de

los límites de la historia. Gibson es un maestro de ese arte de la CF que

consiste en inventarse evocadores nombres para objetos, lugares, aparatos y

sensaciones que sugieren más que detallan culturas completas y formas de

entender y relacionarse con el mundo.

sensaciones que sugieren más que detallan culturas completas y formas de

entender y relacionarse con el mundo.

Gibson fue quizá el único escritor de CF que supo

predecir la naturaleza y amplitud de la revolución que estaban poniendo en

marcha los nuevos ordenadores personales en los 80 del pasado siglo. Por no

mencionar que inventó y bautizó el concepto de Ciberespacio. Sus libros, por

los que transitan hackers anarquistas que se infiltran en los ordenadores de

siniestras y poderosas corporaciones, han trascendido los límites de la CF para

convertirse en auténticas biblias para los piratas informáticos y material de

referencia de los estudiosos de la cultura postmodernista y entusiastas del

transhumanismo.

Por todo ello, no es una sorpresa que Gibson, más que

la inmensa mayoría de autores de CF,  haya despertado el interés de los

cineastas. Han habido varios directores de importancia relacionados con

posibles adaptaciones de sus obras. Russell Mulcahy y Vincenzo Natali

estuvieron involucrados en la de “Neuromante”; James Cameron estudió la

posibilidad de encargarse del cuento “Quemando Cromo” (1982); Kathryn Bigelow

intentó sacar adelante “The New Rose Hotel”; y Peter Weir, “Mundo Espejo”

(2003). El propio Gibson participó como guionista en un punto determinado de la

producción de “Alien3” (1992) así como en varios de los proyectos antes

mencionados.

haya despertado el interés de los

cineastas. Han habido varios directores de importancia relacionados con

posibles adaptaciones de sus obras. Russell Mulcahy y Vincenzo Natali

estuvieron involucrados en la de “Neuromante”; James Cameron estudió la

posibilidad de encargarse del cuento “Quemando Cromo” (1982); Kathryn Bigelow

intentó sacar adelante “The New Rose Hotel”; y Peter Weir, “Mundo Espejo”

(2003). El propio Gibson participó como guionista en un punto determinado de la

producción de “Alien3” (1992) así como en varios de los proyectos antes

mencionados.

Pero al final, solo han sido dos las adaptaciones que

consiguieron ver la luz. Por una parte y tras pasar varios años en desarrollo,

“Johnny Mnemonic”, basado en un cuento de 1981 y dirigido por el polifacético

artista neoyorquino Robert Longo; y, por otra, “New Rose Hotel”, dirigida en

1998 por Abel Ferrara. Aparte de estos, Gibson escribió dos episodios de

“Expediente X” (1993-2002).

parte y tras pasar varios años en desarrollo,

“Johnny Mnemonic”, basado en un cuento de 1981 y dirigido por el polifacético

artista neoyorquino Robert Longo; y, por otra, “New Rose Hotel”, dirigida en

1998 por Abel Ferrara. Aparte de estos, Gibson escribió dos episodios de

“Expediente X” (1993-2002).

Pero con toda ese aura que se otorgó a William Gibson,

lo cierto es que el ciberpunk ha tenido un desempeño irregular en el cine.

Entre los títulos destacables podemos citar “Blade Runner” (1982) –que se

anticipó a “Neuromante” en dos años-, la producción italiana “Nirvana” (1997),

el televisivo “Max Headroom” (1985, 1988-9) y la miniserie “Wild Palms” (1993).

También es obligado mencionar las dos películas niponas de animación “Ghost in

the Shell” (1995 y 2004) y sus series de televisión. Otros films como

“Hardware: Programado para Matar” (1990), “Némesis” (1992) o “Máquina Letal”

(1994) adoptaron con acierto imaginería ciberpunk para lo que esencialmente

eran historias convencionales de robots asesinos. Pero en su mayoría, los

productos televisivos y cinematográficos se han limitado a apropiarse de

elementos sueltos del ciberpunk como mero atrezzo para la acción. Es el caso de

“Desafío Total” (1990), “Freejack” (1992) o la saga de Robocop.

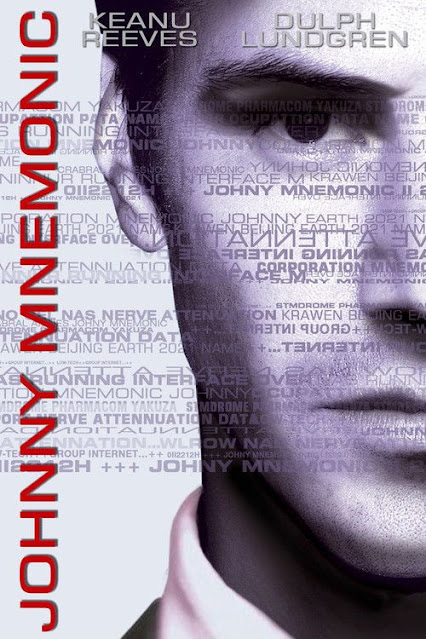

Pero veamos el caso de “Johnny Mnemonic”, que contó

con guion del propio William Gibson. A menudo se la menciona como precursora de

“Matrix” (1999) pero, aunque comparten algunos elementos, son películas muy

diferentes.

En el año 2021, Johnny Smith (Keanu Reeves) es un Mensajero,

alguien que transporta por dinero gran cantidad de datos en un implante de su

cerebro, una forma eficaz de evitar a los hackers. En Beijing y necesitado de

dinero, Johnny acepta uno de esos encargos: 320 gigabites de datos robados,

aunque ello excede peligrosamente su capacidad de 180 GB. El riesgo que corre

es que, si no descarga los datos en el plazo de 24 horas, la filtración neural

que se produciría del implante a su cerebro lo mataría. Mientras cierra el

trato en la habitación de un hotel, irrumpen unos asesinos que acaban con los

ladrones. Ayudado por una guardaespaldas, Jane, (Dina Meyer) y perseguido por

los mercenarios que tienen órdenes de regresar con su cabeza, Johnny trata de

llegar al lugar donde debe descargar la información, en Newark (Nueva Jersey) antes

de que se cumpla el plazo mortal.

En el año 2021, Johnny Smith (Keanu Reeves) es un Mensajero,

alguien que transporta por dinero gran cantidad de datos en un implante de su

cerebro, una forma eficaz de evitar a los hackers. En Beijing y necesitado de

dinero, Johnny acepta uno de esos encargos: 320 gigabites de datos robados,

aunque ello excede peligrosamente su capacidad de 180 GB. El riesgo que corre

es que, si no descarga los datos en el plazo de 24 horas, la filtración neural

que se produciría del implante a su cerebro lo mataría. Mientras cierra el

trato en la habitación de un hotel, irrumpen unos asesinos que acaban con los

ladrones. Ayudado por una guardaespaldas, Jane, (Dina Meyer) y perseguido por

los mercenarios que tienen órdenes de regresar con su cabeza, Johnny trata de

llegar al lugar donde debe descargar la información, en Newark (Nueva Jersey) antes

de que se cumpla el plazo mortal.

Es complicado conseguir que el ciberpunk parezca

fresco hoy en día. Los años 80 del pasado siglo que le vieron nacer aún tenían

unas esperanzas inocentes respecto a las posibilidades de la fusión

hombre-máquina y los hackers eran entusiastas idealistas. Cuarenta años

después, la mayoría de los piratas informáticos están  institucionalizados, ya

sean como empleados de gobiernos o de organizaciones criminales. El sentido de

lo maravilloso que suscitaba aquella tecnología entonces en pañales se ha

diluido en una sociedad que asimila rápidamente cualquier nuevo avance con más

ansia consumista que emoción.

institucionalizados, ya

sean como empleados de gobiernos o de organizaciones criminales. El sentido de

lo maravilloso que suscitaba aquella tecnología entonces en pañales se ha

diluido en una sociedad que asimila rápidamente cualquier nuevo avance con más

ansia consumista que emoción.

Sus sobados lugares comunes (entornos urbanos y

nocturnos, futuros gobernados por corporaciones y con avanzada tecnología

informática) ya llevan unos cuantos años instalados en nuestra realidad.

Naturalmente, los implantes cibernéticos no están normalizados, pero sí

disponemos de tecnología que ayuda a incrementar las habilidades humanas. No

podemos enchufarnos un cable a nuestras cabezas para envia r nuestra consciencia

a un ordenador remoto y piratearlo, pero mucha gente puede hacer algo

equivalente desde el salon de su casa en cualquier parte del globo sin

necesidad de correr riesgos físicos. Disponemos ya de realidades virtuales,

internet, criptodinero, inteligencias artificiales, bots… Cuando tanto de un

subgénero de la CF se ha hecho realidad, ¿qué le queda por ofrecernos? En el

caso de “Johnny Mnemonic” yo apuesto por el ciberdelfín, Jones, que además es

el auténtico héroe de la historia.

r nuestra consciencia

a un ordenador remoto y piratearlo, pero mucha gente puede hacer algo

equivalente desde el salon de su casa en cualquier parte del globo sin

necesidad de correr riesgos físicos. Disponemos ya de realidades virtuales,

internet, criptodinero, inteligencias artificiales, bots… Cuando tanto de un

subgénero de la CF se ha hecho realidad, ¿qué le queda por ofrecernos? En el

caso de “Johnny Mnemonic” yo apuesto por el ciberdelfín, Jones, que además es

el auténtico héroe de la historia.

Los ciberdelfines son una idea tan extravagante hoy

como lo era en 1981, cuando Gibson escribió el cuento. Los animales se han utilizado

con propósitos militares desde que el hombre tiene memoria pero hace medio

siglo, el Programa de Mamíferos Marinos de la Armada estadounidense empezó a

adiestrar a toda una serie de criaturas –delfines, ballenas beluga, leones

marinos, entre otros- para realizar tareas submarinas (últimamente se ha

llegado a considerar la idea de utilizar tiburones con implantes cerebrales).

Naturalmente, fue el ágil e inteligente delfín el que mostró mayor potencial.

Durante la Guerra de Vietnam, la Armada americana tenia cinco delfines

patrullando las aguas cercanas a los navíos propios, alertándolos de posibles

ataques por parte de nadadores enemigos que trataran de adherir bombas al

casco. Así que, aunque la idea de modificar cibernéticamente delfines para que

pirateen el software de los submarinos rusos es un paso importante hacia lo

fantástico, tiene un fundamento en el mundo real lo suficientemente sólido como

para no considerarlo del todo improbable.

Mamíferos Marinos de la Armada estadounidense empezó a

adiestrar a toda una serie de criaturas –delfines, ballenas beluga, leones

marinos, entre otros- para realizar tareas submarinas (últimamente se ha

llegado a considerar la idea de utilizar tiburones con implantes cerebrales).

Naturalmente, fue el ágil e inteligente delfín el que mostró mayor potencial.

Durante la Guerra de Vietnam, la Armada americana tenia cinco delfines

patrullando las aguas cercanas a los navíos propios, alertándolos de posibles

ataques por parte de nadadores enemigos que trataran de adherir bombas al

casco. Así que, aunque la idea de modificar cibernéticamente delfines para que

pirateen el software de los submarinos rusos es un paso importante hacia lo

fantástico, tiene un fundamento en el mundo real lo suficientemente sólido como

para no considerarlo del todo improbable.

Jones fue “reclutado” a la fuerza por el ejército

americano, que potenció sus capacidades con tecnología que le permitía piratear

remotamente los datos de submarinos enemigos utilizando escáneres de

infrasonidos que podían penetrar los cascos de las naves. De alguna forma,

terminó en manos de los LoTeks, los revolucionarios/hackers que luchan contra

el Sistema y que parecen omnipresentes en las historias ciberpunk. Jones es un

hacker y un descifrador de códigos permanentemente conectado a la torpe version

que la película propone de Internet y que ayuda a Johnny cuando llega a la base

de los piratas.

Jones fue “reclutado” a la fuerza por el ejército

americano, que potenció sus capacidades con tecnología que le permitía piratear

remotamente los datos de submarinos enemigos utilizando escáneres de

infrasonidos que podían penetrar los cascos de las naves. De alguna forma,

terminó en manos de los LoTeks, los revolucionarios/hackers que luchan contra

el Sistema y que parecen omnipresentes en las historias ciberpunk. Jones es un

hacker y un descifrador de códigos permanentemente conectado a la torpe version

que la película propone de Internet y que ayuda a Johnny cuando llega a la base

de los piratas.

Y es que la información que transporta Johnny en su

cerebro no es cualquier cosa: la cura para el Síndrome del Temblor Negro, una

enfermedad que contrae la gente que ha pasado demasiado tiempo en realidad

virtual. La Corporación PharmaKom descubrió  esa cura pero la ha mantenido en

secreto para continuar beneficiándose de los caros tratamientos que tratan a la

dolencia como algo crónico. Ahora, contrata a los yakuza para recuperar los

datos del implante y es por eso que los piratas ayudan a Johnn y ponen a Jones

a su disposición: desean que la información se haga pública.

esa cura pero la ha mantenido en

secreto para continuar beneficiándose de los caros tratamientos que tratan a la

dolencia como algo crónico. Ahora, contrata a los yakuza para recuperar los

datos del implante y es por eso que los piratas ayudan a Johnn y ponen a Jones

a su disposición: desean que la información se haga pública.

Cuando se estrenó, “Johnny Mnemonic” cosechó críticas

extraordinariamente negativas y muchos se burlaron de ella apodándola “Johnny

Moronic” o “Johnny Numb-onic”. No es difícil comprender semejante reacción

proveniente del espectador mainstream habida cuenta de que el denso estilo de

Gibson es cualquier cosa menos accessible para los tecnófobos. Pero es que la

prensa especializada en CF fue igualmente cruel. Quizá se debió a que el film

carecía de la acción esperada por muchos o grandes secuencias de efectos

especiales; o que no reflejaba para nada ese aura tan especial que para muchos

aficionados seguía teniendo el ciberpunk.

Una película exige una historia más amplia y compleja

de la que Gibson había comprimido en su cuento original de 23 páginas así que

hubo de expandirla y co ncentrarse más de lo habitual en él en el suspense y los

personajes. Por cuestión de derechos, hubo de eliminar el personaje de la

guardaespaldas Molly (que también era central en “Neuromante”), pero todos los

ingredientes familiares en su obra están ahí: las disparidades sociales

extremas (desde los ejecutivos japoneses en oficinas de diseño a los hackers

anarquistas que se apiñan en ghettos); los viajes al ciberespacio a través de

enlaces neurales; los peligrosos asesinos yakuza armados de cables de

monofilamento; fantasmales inteligencias artificiales que se mueven por la Red;

un pueblo de chabolas suspendidas de los restos de un Puente (escenarios extraído

de “Luz Virtual”, 1993; y “Todas las Fiestas de Mañana”, 1999)…

ncentrarse más de lo habitual en él en el suspense y los

personajes. Por cuestión de derechos, hubo de eliminar el personaje de la

guardaespaldas Molly (que también era central en “Neuromante”), pero todos los

ingredientes familiares en su obra están ahí: las disparidades sociales

extremas (desde los ejecutivos japoneses en oficinas de diseño a los hackers

anarquistas que se apiñan en ghettos); los viajes al ciberespacio a través de

enlaces neurales; los peligrosos asesinos yakuza armados de cables de

monofilamento; fantasmales inteligencias artificiales que se mueven por la Red;

un pueblo de chabolas suspendidas de los restos de un Puente (escenarios extraído

de “Luz Virtual”, 1993; y “Todas las Fiestas de Mañana”, 1999)…

La interpretación de Keanu Reeves es exactamente la

que podríamos esperar de él: acartonada, inexpresiva y carente de intensidad

emocional. Aunque del individ uo marginal del cuento ha pasado aquí a ser una

especie de superagente, podriamos pensar que, enfrentado a una situación tan

peligrosa y con su vida en juego, se mostraría más preocupado y enérgico a la

hora de preservarla. Pero prácticamente cualquiera de los secundarios tiene más

carisma que él, incluso Dina Meyer, cuya principal virtud es su estupendo

físico. Al menos, profesionales como Udo Kier en el papel del jefe de Johnny,

Henry Rollins como el médico Spider o Takeshi Kitano –en su primera película

americana, interpretando al presidente de la farmacéutica que quiere recuperar

a cualquier coste la información-, le dan a la cinta cierta intensidad y

presencia en lo que al factor humano se refiere.

uo marginal del cuento ha pasado aquí a ser una

especie de superagente, podriamos pensar que, enfrentado a una situación tan

peligrosa y con su vida en juego, se mostraría más preocupado y enérgico a la

hora de preservarla. Pero prácticamente cualquiera de los secundarios tiene más

carisma que él, incluso Dina Meyer, cuya principal virtud es su estupendo

físico. Al menos, profesionales como Udo Kier en el papel del jefe de Johnny,

Henry Rollins como el médico Spider o Takeshi Kitano –en su primera película

americana, interpretando al presidente de la farmacéutica que quiere recuperar

a cualquier coste la información-, le dan a la cinta cierta intensidad y

presencia en lo que al factor humano se refiere.

Mención especial merece Dolph Lundgren encarnando,

tras una larga barba y sucias greñas a Ka rl Honig, el Predicador, un

extravagante sujeto que recita versos bíblicos y se refiere a sí mismo como el

Salvador, pero que bajo su tunica esconde un cuerpo cyborg de asesino

mercenario. Es una especie de Terminator imparable volcado en la caza de Johnny

al que Lundgren, que no es un buen actor, sí consigue dar vida con un toque de

humor surrealista sin perder fisicidad y sensación de peligrosidad. Su

presencia física, la comedia negra que aporta y la evidente diversion que el

actor extrae de su participación en esta película, hacen de él quizá su

personaje más memorable –después del delfín Jones, claro-.

rl Honig, el Predicador, un

extravagante sujeto que recita versos bíblicos y se refiere a sí mismo como el

Salvador, pero que bajo su tunica esconde un cuerpo cyborg de asesino

mercenario. Es una especie de Terminator imparable volcado en la caza de Johnny

al que Lundgren, que no es un buen actor, sí consigue dar vida con un toque de

humor surrealista sin perder fisicidad y sensación de peligrosidad. Su

presencia física, la comedia negra que aporta y la evidente diversion que el

actor extrae de su participación en esta película, hacen de él quizá su

personaje más memorable –después del delfín Jones, claro-.

Los efectos especiales, en lo que se refiere a las

escenas de realidad virtual, recu erdan a los vistos tres años antes en “El

Cortador de Césped” (1992). Los diseñadores de producción se esforzaron en

crear cierta cultura para los LoTeks, pero todo parece cutre y poco inspirado,

como si fueran desechos de Mad Max viviendo en una gabarra y manejando

ordenadores de treinta años de edad. En el último acto abundan las peleas

multitudinarias, los ataques y las explosiones; un despliegue de acción

convencional pero que al menos anima un poco lo que no deja de ser una trama

potencialmente interesante pero desarrollada con poca chispa.

erdan a los vistos tres años antes en “El

Cortador de Césped” (1992). Los diseñadores de producción se esforzaron en

crear cierta cultura para los LoTeks, pero todo parece cutre y poco inspirado,

como si fueran desechos de Mad Max viviendo en una gabarra y manejando

ordenadores de treinta años de edad. En el último acto abundan las peleas

multitudinarias, los ataques y las explosiones; un despliegue de acción

convencional pero que al menos anima un poco lo que no deja de ser una trama

potencialmente interesante pero desarrollada con poca chispa.

Y es que Robert Longo no tenia más bagaje que el de

haber dirigido un puñado de videoclips y un episodio de “Tales from the Crypt”.

No parecen suficientes credenciales para hacerse cargo de un presupuesto de 26

millones de dólares con el que construir un mundo futurista creíble y desarrollar

con brío, estilo y suspense una trama sobre conspiraciones industriales en la

que se mezclan asesinos de diferente  pelaje y bandas de rebeldes antisistema. Y

efectivamente, fue un error. Porque la interesante premisa va desintegrándose

conforme la película avanza a causa de la incompetencia del director, que no

consigue insuflar chispa alguna a la misma, ni en el vestuario, ni en los

actores ni en los decorados ni en los efectos especiales.

pelaje y bandas de rebeldes antisistema. Y

efectivamente, fue un error. Porque la interesante premisa va desintegrándose

conforme la película avanza a causa de la incompetencia del director, que no

consigue insuflar chispa alguna a la misma, ni en el vestuario, ni en los

actores ni en los decorados ni en los efectos especiales.

Excepto los japoneses, que tienen en gran estima a

Keanu Reeves, nadie quedó contento con el resultado. Para empezar, los

espectadores estadounidenses, que solo dejaron en taquilla 19 millones de

dólares, insuficientes para cubrir el presupuesto (aunque con la recaudación

del resto del mundo sí se logró rentabilizar la película). Reeves criticó el

montaje final por haber transformado lo que pretendía ser una película

experimental en un thriller de acción muy convencional. Y Robert Longo no volvió

a dirigir otra película, dedicándose a sus otros intereses (también es pintor,

músico y fotógrafo).

“Johnny Mnemonic” no es ni de lejos un film

imprescindible del género pero merece cierto reconocimiento, al menos por su

papel pionero en el ciberpunk televisivo. A pesar de sus convencionalismos,

dirección poco inspirada y dispersión, entiendo que haya quien pueda encontrar

en la historia la suficiente sustancia como para mantener su interés hasta el

final.

Independientemente de su presupuesto, conviene verla y

valorarla como una serie B con pretensiones. Y si la comparamos con la otra

película “ciberpunk” que salió aquel mismo año, la todavía más fallida

“Virtuosity” (en la que “solo” se gastaron 5 millones más), quizá nos mostremos

más dispuestos todavía a perdonar sus fallos. Me atrevería a decir que es uno

de esos casos de película muy hija de su tiempo que divide profundamente a la

audiencia pero que incluso sus defensores lo califican de “placer culpable”.

Personalmente amo esta película, la tengo entre mis 100 predilectas del género. Me parece curioso que tanta gente amante del ciberpunk la menosprecie o desconozca, ya que más allá de su ridículo diseño de vestuario hay una historia buena e interesante historia. Me llamó la atención lo de las identidades virtuales, gente que muere pero sigue existiendo en el cibermundo como un programa que trabaja y hasta tiene nacionalidad. La idea no está muy desarrollada pero está ahí. Y la enfermedad producida por el exceso de tecnología, ¿cuántos no padeceremos ya algo similar por pasar horas frente a una pantalla en lugar de recorrer caminos verdes y tratar con otras personas?

ResponderEliminarLa primera vez que la vi me costó reconocer a Dolph Lundgren y la verdad, o leí otro libro o las relaciones entre la película y la novela “Neuromante" son casi las mismas que entre Blade Runner y "Sueñan las ovejas...".

ResponderEliminarGracias por la reseña.

Saludos,

J.